Жернова

Этому изобретению много тысяч лет. Ещё в раннем каменном веке кто-то из наших предков догадался собранные зёрна злаков перетереть на большом плоском камне. Получилась мука, из которой можно слепить лепёшки, запечь их в костре, что вкусно и полезно. Особенно это оценили женщины, которым нужно было кормить и детей, и охотников-мужчин, если они не добыли мамонта на ужин.

Этому изобретению много тысяч лет. Ещё в раннем каменном веке кто-то из наших предков догадался собранные зёрна злаков перетереть на большом плоском камне. Получилась мука, из которой можно слепить лепёшки, запечь их в костре, что вкусно и полезно. Особенно это оценили женщины, которым нужно было кормить и детей, и охотников-мужчин, если они не добыли мамонта на ужин. Со временем изобретение мало менялось. Теперь камень, на котором размалывали зёрна, делали из специальных заготовок – с ровной поверхностью, покрытой равномерными углублениями. Пшено не каталось по камню, а застревало в бороздках и перемалывалось. Это значительно ускоряло процесс работы. Верхний камень, которым мололи, получил удобную ручку, чтобы вращать его и двигать. В средине его стали делать отверстие, чтобы было удобно засыпать зерно. В таком виде жернова дошли почти до наших дней.

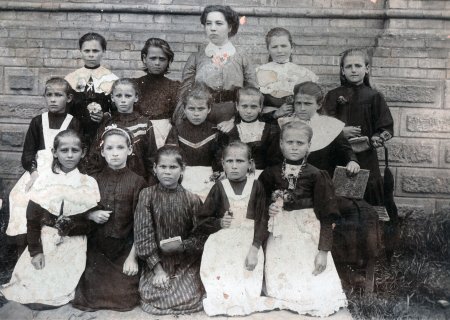

В станице Абинской, да и в других населённых пунктах района, жернова были практически в каждом дворе. Они очень пригодились после Великой Отечественной войны нашим бабушкам, чтобы получить крупу или муку. Ведь все мельницы были разрушены, хлеб был по карточкам. Вот и выручали старинные камни.

Делались жернова опытными мастерами из твёрдых пород – песчаника, гранита, базальта. В нашем районе в горах часто находят разбитые заготовки на местах, где есть выходы таких пород. Видимо, в глыбах были трещины, будущий жернов трескался и рассыпался на куски. И мастеру приходилось вновь искать нужный камень.

Жернова для людей играли очень важную роль кормильца, коренным образом меняющего одно состояние предмета в другое. И несли ещё одну – смысловую нагрузку. Поэтому и сейчас в литературном обиходе очень популярны фразы «жернова судьбы», «жернова войны», которые говорят о неумолимости перемалывания жизни человека, попавшего в такие «жернова».

И в экспозиции музея Абинского района, и в его фондах, есть несколько ценных рабочих экземпляров. Приходите в музей, посмотрите на эти домашние мельницы.

Владимир Плешаков, старший научный сотрудник музея Абинского района.

02

02

03

03

04

04

05

05